- 广州市增城区人民政府 版权所有

- 主办:广州市增城区人民政府办公室

- 广州市增城区政务服务和数据管理局

- 承办:广州市增城区电子政务服务中心

- 粤ICP备18013952号-1

- 网站标识码4401830036

-

粤公网安备 44011802000181号

粤公网安备 44011802000181号

2024年广州市增城区企业用工定点监测数据分析报告

为全面准确地了解广州市增城区总体就业形势,实时监测重点企业用工情况,增城区根据样本企业调查数据形成本报告。

一、用工监测样本企业基本情况

2024年全年,定点监测企业的样本量为140家。

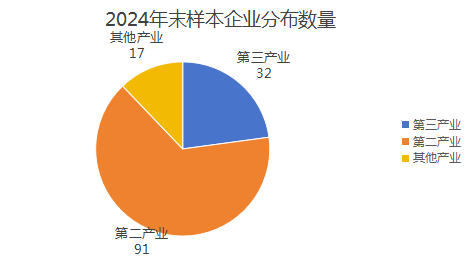

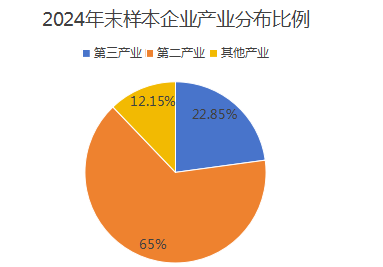

样本企业中,2024年上半年第三产业的样本企业最多,占比60%,其次是第二产业,占比27.14%,其他产业样本企业占比为12.86%,根据广州市要求、更换部分人数不符合要求的第三产业企业为第二产业企业。2024年年末样本企业调整为第二产业的样本企业最多,占比65%,其次是第三产业,占比22.85%,其他产业占比12.15%。2024年全年样本企业行业分布相较于2023年样本企业更符合本市企业用工定点监测工作的要求。(见表1.1,图1.2,图1.3)

表1.1 2024年样本企业产业分布数量

图1.2 2024年末样本企业产业分布

图1.3 2024年末样本企业产业分布比例

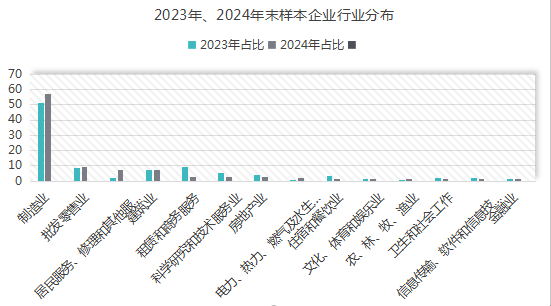

样本企业中制造业样本企业最多,占比约57.2%;其次是批发零售业,占比9.2%;居民服务、修理和其他服务业与建筑业相同,占比为7.1%;科学研究和技术服务业、租赁和商务服务业、房地产业并列位居第四;各占2.8%;电力、热力、燃气及水生产和供应业次之,占比约2.1%;卫生和社会工作、金融业、文化、体育和娱乐业、农、林、牧、渔业、住宿和餐饮业、信息传输、软件和信息技术服务业占比较低,各占比1.4%。以分布行业来看,2024年相较2023年,样本企业中制造业企业居多。(详见表1.4,图1.5)。

表1.4 2024年末样本企业行业分布

图1.5 2023年、2024年末样本企业行业分布

样本企业中内资企业占最多,占总量的90.71%;其次是港澳台企业占比5%;外资企业(非港澳台)占比最低 ,仅占总量的4.28%(详见表1.6)。

表1.6 2024年末样本企业性质分布

从企业规模(在岗人数)来看,在岗人数在1至100人的企业为60家,占比约42.85%,同比下降41.15%,环比下降15%;在岗人数在101至300人的企业为43家,占比为30.71%,同比上升5.71%;在岗人数在301至800人的企业为19家,占比约13.57%;在岗人数在801人以上的企业为18家,占比超12%。从样本企业规模来看,2024年度用工监测企业样本中企业规模分布比例更加符合检测要求(详见表1.7)。

表1.7 2024年末样本企业规模分布

从企业分布、行业分布及企业规模反映了广州市增城区140家用工监测企业现状,其中第二产业和内资企业占据了主导地位,中小型企业是主要构成部分。

2024年末大部分企业的经营状况正常。调查结果显示,大部分样本企业对本企业的生产经营情况给予正面评价,87%以上的样本企业认为本企业的生产经营情况“良好”或“正常”,相比上半年有所上升,环比上升6.43%。大部分企业对下季度经营情况持乐观态度,有117家企业预计下季度本企业的生产经营情况“持平”或“好转”,占比约83.5%;有23家企业持悲观态度,认为第一季度经营情况会更加困难。(见表2.1)。

表2.1:2024年末样本企业生产经营情况

2024年增城区第四季度样本企业员工的平均流失率为5.48%,环比下降4.08%。其中住宿和餐饮业、批发和零售业、制造业、租赁和商务服务业4个行业的人员流动性相对较大。根据三个月平均企业流失人数和在岗总人数计算样本企业的人员流失率得出:房地产业及租赁和商务服务业等行业人员流失率相较于第三季度有所增加,其他行业人员流失率有所放缓。(见表2.2)。

表2.22024年样本企业分行业人员流失率(%)

2024下半年流失人数大于新招人数,流失人数比新招人数多1492人。从数量上来看,下半年新招人数及流失人数均大于上半年。从比例上来看普工类新招人数及流失人数相较于上半年环比降低约22%与11%,管理类人员新招人数及流失人数相较于上半年环比增加,分别约为18%与20.3%。

下半年中,从新招和流失人员的类别来看,普工均占了绝大多数,其次是管理人员占新招人员和流失人员的第二位。(见表2.3,表2.4)。

表2.3 2024年末样本企业人员流动情况

表2.4 2024年末样本企业人员流动占比情况

从样本企业各类新招人员占该类别职工人数的比例来看,整体上管理人员的流动性最大,全年新招的管理人员占管理类员工总人数的比例超过43%,新招人数呈现快速上升趋势。全年中各类新招人员占该类别职工人数总数的比例有所不同,普工新招人数占总数的比例在17.87%,管理人员约为43.12%,其余两类人员的比例均在8.5%左右,2024年全年样本企业流失率远高于新招人员占总量的比例,差距超过5.22%(见表2.5)。

表2.5 2024年样本企业人员流动情况

单位:人

(一)员工户籍结构

从样本企业员工的户籍结构来看,本省户籍人员多于异地务工人员。从户籍来看,截至2024年末数据,外省人员超过46%;非本省本县人员占比略大于省内本县人员;户籍为本省外市的人员占比超过27.6%。调查数据显示,进入增城区就业的异地务工人员规模较大(占样本企业全部人员的73%以上)(见表3.1)。

图3.12024年末样本企业员工户籍结构

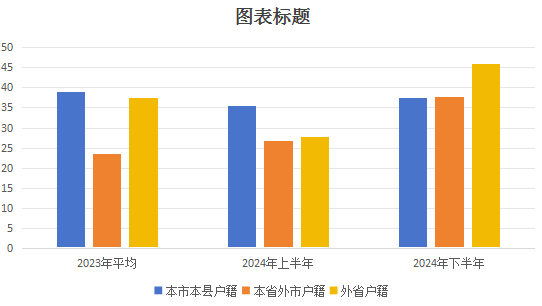

根据2024年上半年、下半年两季平均数据,本市户籍人口比例从35.46%下降到26.32%,环比减少9.14个百分点。这可能反映了本市吸引外来人口的竞争力减弱或本市人口流出增加。相反,本省外市户籍人口比例从26.76%增加到27.65%,环比增长0.89个百分点,显示出本省其他城市对人口的吸引力增强。外省户籍人口比例略有上升,从37.78%增加到46.03%,环比增长8.25个百分点,表明外省人口流入趋于稳定。总体来看,本市户籍人口有所减少,而本省外市和外省户籍人口比例呈现不同程度的增长(见表3.2,图3.3)。

表3.2 2024年样本企业员工户籍结构同比增幅

图3.3 2023年、2024年上半年、2024年下半年户籍分布对比

分行业看,样本企业中电力、热力、燃气及水生产和供应业、租赁和商务服务业、住宿和餐饮业、金融业4个行业以本省本县人员为主;科学研究和技术服务业、农、林、牧、渔业外省劳动者占比较高。调查数据显示,电力、热力、燃气及水生产和供应业、租赁和商务服务业和金融业的样本企业员工中,本市城镇人员的占比均超过50%;信息传输、软件和信息技术,农、林、牧、渔业、建筑业和科学研究和技术服务业的从业人员中外省劳动者的占比超过50%(见表3.4,表3.5)。

表3.4 2024年末样本企业分行业员工户籍结构(单位:人)

表3.52024年末样本企业分行业员工户籍结构(%)

普工在各工种中人数最多。2024年末,普工占职工总人数的比例最高,占比在55.6%以上;技工的人数排在第二位,其占比在17.8%以上;专业技术人员的数量排在第三位;管理人员的数量相对最少(见表4.1)。

表4.1 2024年末样本企业在岗员工职位结构及增幅(%)

样本企业中,制造业,居民服务、修理和其他服务业,建筑业、批发和零售业的在岗职工人数较多。2024年末,制造业在岗职工人数占样本企业职工人数的比例在67.6%以上;居民服务、修理和其他服务业、建筑业、批发和零售业的在岗职工人数占比均超6%(见表4.2)。

表4.22024年末样本企业分行业员工数量

样本企业中,不同行业的企业,其员工岗位分布存在差异。大部分行业的人员都以普工为主:在调查涉及的14个行业中,有9个行业的样本企业人员的岗位以普工为主,普工所占比例高于其他3类岗位,其中居民服务、修理和其他服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业三个行业的样本企业,其员工中普工的占比超过70%。建筑业、卫生和社会工作的岗位分布中专业技术人员占比最高,分别占比超46%、73%。管理人员在农、林、牧、渔业和住宿和餐饮业的占比超过57%。(见表4.3)。

表4.3 2024年末样本企业分行业员工岗位结构

各类岗位中,普工岗位中外省人员占比最高达到47.94%,环比增加了8.94%,各岗位中技工岗位的本省本市人员占比最低。2024年末样本企业中所有岗位的人员都以本省户籍人员为主,普工中本省户籍人员占比为52.06%,技工中本省户籍人员的占比为51.27%,专业技术人员中本省户籍人员占比超57%。样本企业中,本省本市户籍人员的占比方面,技工人员最低,占比为22.4%;普工人员最高,约27.34%。相较2023年末来看,2024年末普工、技工、专业技术人员本省本市户籍员工所占比例均有所下降,外省户籍人口比例均有所增加(见表4.4)。

表4.4 2024年末样本企业不同岗位员工户籍分布

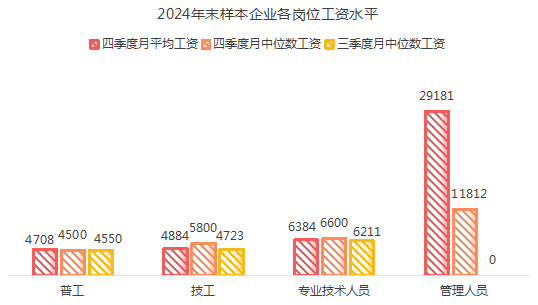

分岗位来看,样本企业中普工的工资最低。从2024年四季度的监测数据来看,管理人员月平均工资最高,达到29181元,专业技术人员的工资水平居于第二位,普工的工资水平最低。(见表5.1,图5.2)。

表5.12024年样本企业各岗位工资水平

单位:元

注:技工、专业技术人员两类岗位月平均工资平均数的平均值是根据其分项的数值计算的,普工的则是根据样本企业填写的数据直接计算的。

图5.22024年末样本企业各岗位工资水平

六、用工监测样本企业招聘情况

(一)2024年招聘情况

2024年末,受外来务工人员春节季节性返工影响,普工、技工、专业技术人员以及管理人员缺口人数均有所提升。其中普工在总在岗人数中占据了最大的比例,而专业技术人员占比最小。缺口方面趋势却不相同,普工的缺口比例最高达59.89%,而技工与专业技术人员的缺口比例较低,分别为10.97%和9.48%。(见表6.1)。

表6.1:2024年样本企业招聘情况

当前增城区用工缺口人数占总体需求的1.52%,这一数字清晰地表明,尽管整体上人员配备情况良好,但仍有一小部分职位亟待填补。

七、失业监测样本企业数据分析

以增城区固定的40家失业监测企业所获得的数据作为失业监测的样本企业,通过监测得到全年数据和分析报告。

(一)失业监测企业总体情况

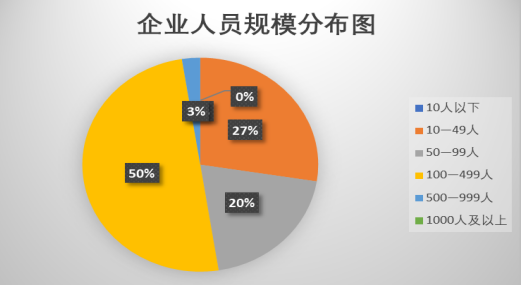

企业规模见下表,在2024年失业监测企业规模统计中,人员规模在“100—499人”的企业最多,占调查企业总数的50%。其次是“10—49人”的企业,比重为27.5%。“50—99人”企业比重为20%。“10人以下”“500—999人”和“1000人及以上”企业占比为2.5%。(详见表7.1,图7.2)

表7.1 2024年样本企业人员规模分布

图7.2 样本企业人员规模分布

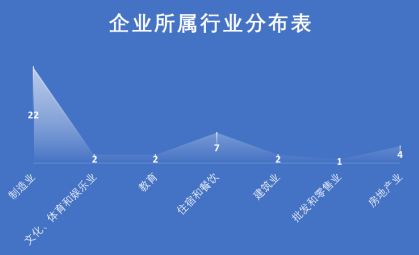

企业所属行业分布如下图所示,其中制造业企业数量最多,占比55%(详见图7.3)

图7.3企业所属行业分布图

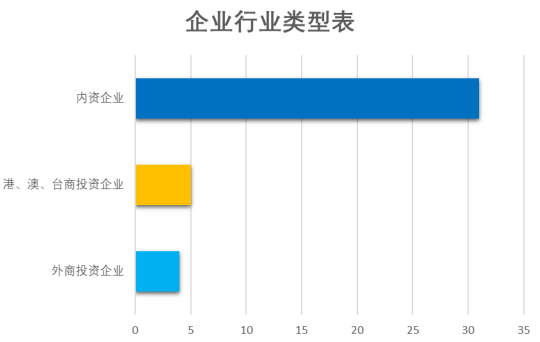

失业定点监测企业的性质中,占比最大的是内资企业,占比为77.5%,港澳台商投资企业占比为12.5%,外商投资企业占比为10%,如下图所示。(详见图7.4)

图7.4 失业监测企业行业类型

根据2024年末调查期期末员工人数的统计数据,员工总流动情况见下表,相较2023年样本企业员工流失率同比下降了6.99个百分点,2024年全年在岗员工的平均月流失率在1.05%,2024年全年在岗员工流失率约为12.6%。(详见表7.5)

表7.5 2024年员工流失情况

(三)劳务派遣员工变动情况

全年来看,劳务派遣员工的总人数从1月的17人增长至12月的33人,增长了近一倍。尽管期间各月份新招和减员人数有所波动,但整体趋势是稳步上升。流失率方面,各月份均保持在较低水平,最高为4月的27.78%,最低为12月的3.03%,显示出劳务派遣员工队伍相对稳定。这种稳定性对于企业的用工安排和业务发展具有重要意义。(详见表7.6)

表7.6 2024年劳务派遣员工人数变动情况

根据2024年样本企业定点监测数据结果,目前我区劳动力市场主要情况如下:

(一)产业分布变化

2024年,增城区第二产业的样本企业占比显著增加至65%,较去年同期有较大提升。这一变化反映了制造业在增城区的重要性逐渐增强,而第三产业的企业占比则相对下降,显示出用工样本企业产业、行业的多样性及丰富性,用工监测样本行业分布比例更趋于合理。

(二)部分岗位人员流失率较高,招聘又存在较大困难,一定程度上影响了企业正常的生产经营活动。企业及政府应当建立健全用工信息平台,实现企业与求职者之间的高效对接,降低招聘与求职成本,提高匹配效率。监测数据显示,2024年新招人员和流失人员中普工均占了绝大多数,且新招普工占新招员工总人数比例呈逐月下降趋势。与此同时,样本企业表示普工是招聘存在困难的最主要工种。普工在企业中的稳定性值得引起关注。

(三)在2024年,用工监测样本企业的流失人数占比达到了22.58%,这一数字远远小于企业的计划招聘人数,揭示了样本企业在一定程度上面临人员流失的压力。针对这一现象,企业需要进一步审视和分析导致人员流失的原因,包括但不限于薪资待遇、工作环境、个人发展需求等因素,从而制定更为有效的措施来降低人员流失率,确保公司的稳定发展。同时,增城区就业中心应当加强劳动法律法规宣传,保障劳动者合法权益,构建和谐劳动关系,提升劳动者对增城区的就业满意度和归属感。

(四)相当一部分企业存在招聘人员困难和用工缺口。根据调查结果,部分企业给出的用工条件与劳动者不断提升的就业预期存在一定的错位,相当部分企业认为应聘者对薪水要求过高是招聘难的最主要原因;另一方面,劳动者流动性过大特别是普工流动性高,和企业稳定用工需求不适应,放大了企业的用工困难。

(五)当前样本企业中预设的招聘人数占比为5.25%,然而在实际执行中,成功招聘的人数占比为4.39%。这一数据表明,企业在实际的招聘效果中仍有上升空间,但实际操作中的效果略显不足。此外,样本企业的应聘人数占比较高,达到8.57%,这表明增城区人力资源市场上拥有一定的求职者储备,但在将这些储备转化为实际招聘人数时,企业需要进一步提高转化率。

(六)区人社局应当加强对本市区普工及技工的职业技能培训,提高本地劳动力的技能水平,满足企业对高技能人才的需求,同时促进本地就业。优化人才引进政策,加大对高素质人才的吸引力,特别是与增城区重点产业相匹配的专业人才,以提升区域竞争力,同时鼓励企业创新用工模式,如灵活用工、共享员工等,以适应市场变化,提高用工灵活性。

根据监测情况,一是我区将继续优化样本监测数据,将一批中小微企业更换为大型规上企业,更加科学地满足样本企业分布,更全面、客观、真实地反映全区用工情况。二是加速人力资源网络市场建设,利用“互联网+”技术手段搭建微信求职招聘平台,发挥公共就业服务机构作用,畅通应届高校毕业生等主要群体求职择业渠道及企业招聘渠道,破解用工难题。三是继续提高各项人力资源公共服务水平,完善相关配套政策和措施,保证劳动力市场的稳定。四是加大对中小微企业以及特定行业的扶持力度,提高对特定行业例如农、林、牧、渔业的季节性用工政策支持及保障。