文学 | 陈炳森:藏书小记

藏书不易。

要藏书,首先要有书。

在我小时候,家里几代务农,物资匮乏,为积谷防饥,所“藏”只有坛坛罐罐的稻谷、花生、腌菜等,鲜见有书。

有幸读小学三年级时,遇见恩师陈老师,带我到宿舍,居所简陋,但满墙满架藏书。我喜不自胜,翻着一本本小人书、连环画,爱不释手,废寝忘食,不知日晷西移、天之将暮。

所幸恩师慷慨,把藏书“倾墙”借我,我方知世间有鲁迅,有徐志摩,有金庸,有大侠,有故事会,有山海经……

尝到读书的甘甜后,我开始买书,开始藏书。过年的压岁钱照例上交给父母,有时候却忍不住耍点小聪明,没有悉数上交,偷偷留下几块钱来买书。

先是买了几册连环画,读完后当宝贝一样藏到衣柜里,保存起来。后来买了一些杂志,读完后整整齐齐摆放在书桌上。

第一次买的“大部头”是《三国演义》,封面是刘备、关羽、张飞桃园三结义,这本书我十分喜爱,看了一遍又一遍,还在扉页处写下很多书评和注释,有些页面翻旧了、翻破了,我用透明胶细细粘好,收藏这本书十几年,几经搬家,却再也找不到了!

后来陆续买来《红楼梦》《水浒传》《西游记》,为凑齐四大名著,我又买了一本新的《三国演义》,却再也找不到第一次遇见时那种怦然心动的感觉。

由此感悟到,藏书藏的是感情,藏的是缘分。

藏的第一本书就像初恋,虽然青涩,却是挚爱,在那最美的青春岁月,遇见最美的“初恋”,于茫茫书海、万千图书中,遇见最心动的那一本,你买了,收藏了,才是你的,否则,错过了就错过了,有多少爱可以重来。

求学的时候囊中羞涩,曾经在繁华都市的购书中心看见一套精装版的《平凡的世界》,当时觉得偏贵没买,花了一个下午,坐在书店过道里匆匆翻看了一遍,若干年后,再去购书中心,已经找不到那个版本了,就像人海里遇见一位佳人,惊鸿一瞥,回眸一笑,从此却再也不能相见,其中的遗憾和悔恨,无法言说。

藏书不易,在“藏”与“借”。

藏书与借书是一对矛盾体,书是你喜爱的东西,你喜爱的东西不会借给你不喜爱的人,你喜爱的东西借给你喜爱的人,还要那个人同样喜爱你的东西。

借书容易还书难,有的人讲诚信,借书准时还书准时,但有的人只见借书不见还书,催了许久,还来的书不是缺边就是漏页,或者在书上涂涂画画,有的画得歪歪扭扭,像在美人脸庞涂了一笔墨汁,顿时感觉这书毁了,心里只有一种感受——痛。

幸好随着时代的发展,很多人不爱看纸质书,喜欢抱着手机看电子书,否则在借与不借之间,还有多少人情难却。

藏书不易,还在“藏”与“搬”。

刚出来工作的时候,居无定所,四处漂泊,有时租住房子,有时寄人篱下,每次搬家,最苦恼的是搬书。

要先从书架上拿下来,打包成箱,一箱还不能放太多,太多了抬不动。一箱箱打包好,或自己扛,或叫人帮忙抬,抬上车,抬下来,再抬上楼,还要一本本摆好叠齐,往往一整天忙活下来,汗流浃背。

古人曰:“书中自有黄金屋,书中自有颜如玉。”搬书的时候,我没有见到黄金屋,也没有看到颜如玉,只有大汗淋漓、吭哧吭哧、气喘吁吁。不过,书既然是珍藏的,是真爱,再辛苦也愿意,不觉其苦。

藏书不易,更在“藏”与“护”。

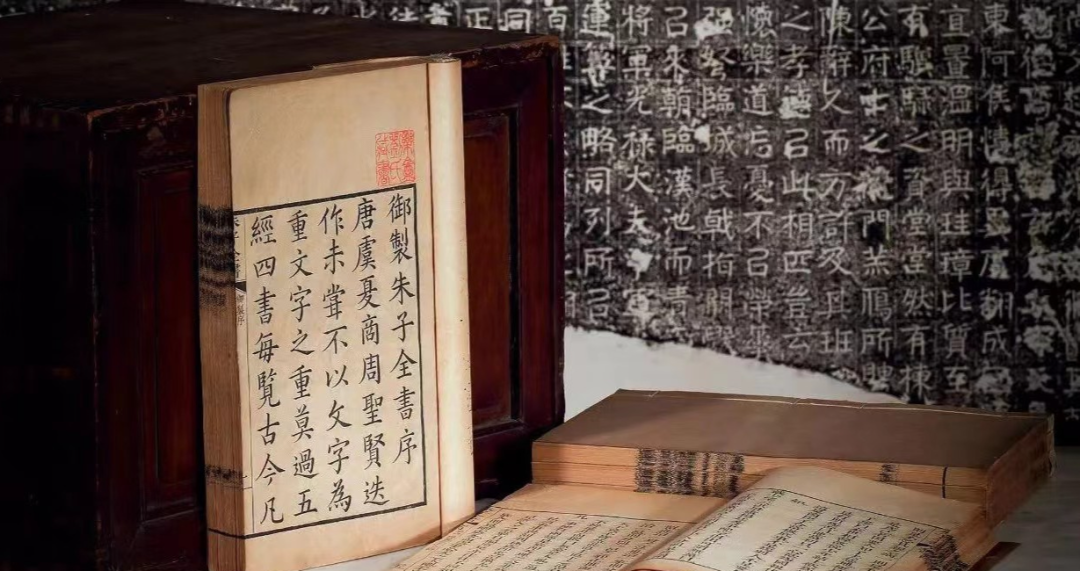

藏书需要功夫,绣花一般精细的功夫。藏书怕火,怕水,怕蟑螂,怕污秽,因此对藏书丰富的楼阁,我总是心生崇敬之情。

翻阅历史读到“焚书坑儒”,或者在《资治通鉴》里读到“帝(萧绎)入东阁竹殿,命舍人高善宝焚古今图书十四万卷”时,常忍不住拍案,想大声喊“火下留书”!当古书随着大火焚毁,后人只能徒劳一声叹息。

在居所,我总是尽可能多地为书争取“生存空间”,条件差时买张书桌摆放整齐,条件好时做个书柜摆放起来,条件再差也要拿个书箱装好,分门别类,让书各有归处。

平时心怀虔诚,掸灰尘,防蟑螂,做好各种措施保障。然而不管怎样爱护,书籍终归抵不过时间。

藏书不像藏酒,酒是时间愈久愈醇香,书是时间愈久愈泛黄。

“白发戴花君莫笑,岁月从不败美人。若有诗书藏在心,撷来芳华成至真。”诗歌里寄托的是美好的愿望,事实上,无论是诗书还是美人,最终都“败”给了岁月,“败”给了光阴。

藏书不易,要让藏书“活”下来、流传下去,最好的办法是“读”起来。

一本书,仅是珍藏,年深日久后都会变旧、泛黄,最好是经常取阅,时常翻看,更好的方法是藏之名山、传诸后人,让后人汲取书中的营养,含英咀华,再传给后人,以至无穷。

大浪淘沙,岁月淘书,流传不下去的,就自然散失吧,一切交给时间。只有尽最大的努力去继承优秀的文化、优秀的典籍,让书籍“活起来”、传下去,是后人的责任。

苏轼在《李氏山房藏书记》中发出“尽发公择之藏,拾其余弃以自补,庶有益乎!而公择求余文以为记,乃为一言,使来者知昔之君子见书之难,而今之学者有书而不读为可惜也”的感慨,未必不是对后辈读书人的勉励和警醒。

粤公网安备 44011802000181号

粤公网安备 44011802000181号