韵起古琴演大美!增城学海艺谈,学者论道“君子之器”

韵起古琴演大美!增城学海艺谈,学者论道“君子之器”

宫商角徵羽,古琴韵悠长。追溯上古,呦呦鹿鸣有鼓琴相伴,窈窕淑女以琴瑟友之;回望中古,魏晋风骨凭琴韵流长,李杜诗篇伴弦歌和鸣;再看今朝,中华文化借琴声远播,政要高朋观古琴阅今。

3月19日,广州市增城区文化馆、图书馆、博物馆举办了“学海艺谈:君子之器,大美古琴”文艺沙龙活动。著名文化学者、中国乐器协会古琴专业委员会副会长李剑非围绕“古琴所传承的中华传统文化”等内容开讲,向增城市民献上了一场接地气的文化盛宴。

承载着数千年文明的中国古琴,韵致与魅力何在?在“琴棋书画”的排序中,琴为何列在首位?如何在古琴里“看见”古今中国?这些问题的答案都蕴含在讲座中。精彩的故事穿插着古琴演奏,观众们不仅可以领略穿越时空的千古琴音,还可感受源远流长的人文之美。

古琴声里,别有乾坤

G20峰会上、第七届世界军运会闭幕会上……近年来的重大活动场合中,古琴的身影多次出现。古琴为何能频频亮相?

“中国的古琴音乐代表了中国传统文化的精髓。2008年8月,古琴出现在北京奥运会开幕的舞台,更是奏响了中国走向世界的第一个乐音。”李剑非介绍,早在2003年11月7日,古琴就已被列入联合国教科文组织“人类口头与非物质文化遗产”名录。

古琴,亦称瑶琴、玉琴、七弦琴,是中国最古老的弹拨乐器之一,有文字可考的历史已有4000余年。李剑非提到,20世纪初,大量的西方乐器引入中国,为了区别于西方乐器,人们在“琴”的前面加了一个“古”字,被称作“古琴”。

自古以来,我国就有“昔伏羲作琴”“神农作琴”“舜作五弦之琴以歌南风”等说。作为追记的传说,虽可不必尽信,但却能看出古琴历史流长。同时,古琴因其清、和、淡、雅的音乐品格,寄寓了文人风凌傲骨、超凡脱俗的处世心态,因而在文人四友中居于首位。

李剑非在讲座中举例指出,中国仁人志士的生命之旅中,都有古琴相伴相随——孔子酷爱弹琴,无论在杏学讲坛,或是受困于陈蔡,操琴弦歌之声不绝;伯牙和子期“高山流水觅知音”,成为佳话美谈;魏晋时期的嵇康在刑场上弹奏《广陵散》作为生命的绝唱……

“超过3000年的传承中,古琴在春秋战国、东西两汉、隋唐时期,分别完成了人文特性、思想特性、文化特性的塑造。”李剑非说。“从古琴声中,人们可以体会到色彩、区位、形状乃至人体五脏等要素。”

例如,如果是按照五行相生相克的顺序,即木火土金水,那么对应的五声音调则是“角徵宫商羽”。再如,脾应宫,其声漫而缓;肺应商,其声促以短;肝应角,其声呼以长;心应徵,其声雄以明;肾应羽,其声微以暗,此为五脏正音。

“弹奏古琴与个人修养在文化内核层面是一致的。”李剑非总结道,“有道无术,术尚可求;有术无道,则只一术。”

学海泛舟,才聚增城

《流水》《酒狂》《良宵引》《关山月》……在讲座期间贯穿的这些古琴曲,时而悠扬,时而空灵,时而铿锵、时而婉转。观众置身如雨如风、如泣如诉的乐声中,唯用心去倾听感受,方能与之共鸣。

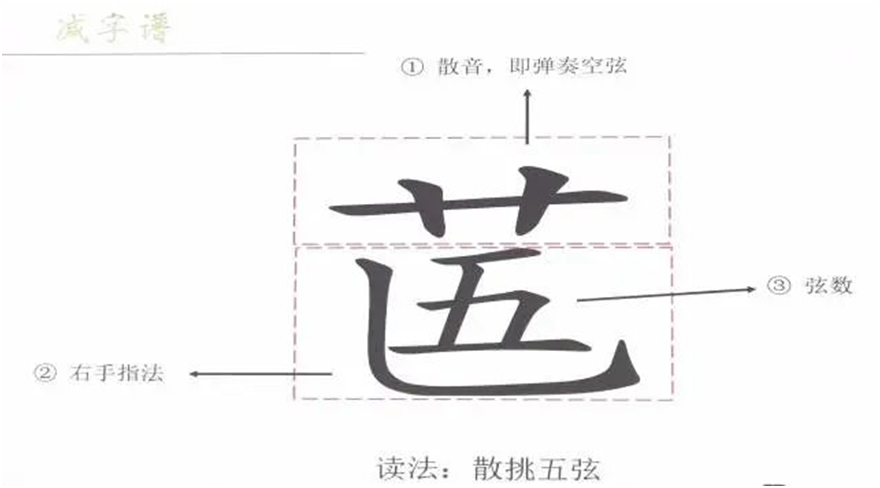

琴声无形,不可触摸,是人类更高层次的语言。然而,李剑非却借古琴展示出中国字的博大精深。他在大屏幕上播放的“减字谱”显示:一个草字头下边,是一个竖弯勾包裹着的“五”字。

“这个组合而成的字,读法是‘散挑五弦’。”李剑非说,“其中,‘草字头’代表着散音,即弹奏空弦;‘五’字代表着弦数;‘竖弯勾’代表着右手指法。”一旁的琴师根据“散挑五弦”,拨动琴弦,悦耳的琴音悠然传来。

整场活动中,古琴所传承的中华传统文化、踏着历史的足迹走来的古琴、古琴中所独有的中国式审美、古诗词中所歌赋吟咏的古琴悉数展现在观众面前。平日里很难接触到古琴的市民,得以近距离观摩学习、提升素养。

这正是“学海艺谈”文艺沙龙的举办初衷——进一步丰富活跃增城区市民精神文化生活,培育、发现更多优秀文艺人才,同时为普通文艺爱好者搭建一个交流提升的平台。

“‘学海’有两重含义:一是寓意着‘学海无涯’;二是取材于增城历史文化名人赖际熙的故事。”主办方有关人员介绍。赖际熙在中国历史上最后一届科举考试中中进士。辛亥革命后,赖际熙创立了香港大学中文学院。为提倡国学,赖际熙1923年设立“学海书楼”。作为楼主的他,讲学文采风流,听者颇众。

以古琴开篇,余韵绵长。

接下来,“学海艺谈”文艺沙龙活动将围绕文学、音乐、舞蹈、曲艺、戏剧、书法、美术、摄影、影视、朗诵、演讲及各类新兴艺术门类,邀请艺术大咖与文艺爱好者同台品茗论艺,营造更加高端经典的、更具增城区域文化特点的文化艺术生活氛围。

粤公网安备 44011802000181号

粤公网安备 44011802000181号